みなさん、こんにちは。

小学校受験でおなじみの「受験対話」総合研究所です。

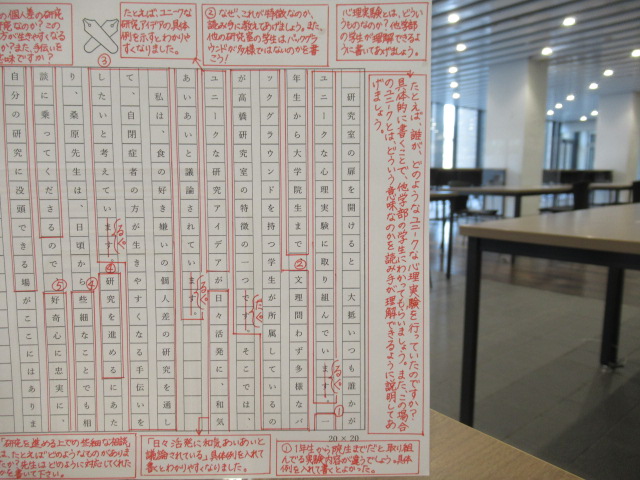

引き続き、「年長さんクラス」での文章指導の授業風景を紹介します。

これは、ご家庭での「家庭教育」として、またご両親が書くことになる

「志望理由書」や「面接対策」の準備にもなります。

年長さんが大好きな「接続詞」!

接続詞は、読んで字のとおり、文と文、語と語をつなぐ品詞です。

活用のない自立語です。

接続詞のほとんどは、他の品詞から転じたもので、

年長さんには、以下のように学んでもらっています。

年長さんが文章を書くときに、よく使う接続詞は以下になります。

●並立 ⇒ 及び・また

●添加 ⇒ しかも・なお

●選択 ⇒ または・それとも

●順接 ⇒ したがって・だから

●逆接 ⇒ しかし・けれども

などです。

「接続詞」を使わずに文章を書く練習をしています!

ただし、できるだけ、これらの言葉は使わないようにしよう、と言っています。

なくてよいものなら、省いたほうがすっきりして、読み手が理解しやすくなるからです。

年長さんには、接続詞が必要であるかどうかを見極める基準を教えています。

まず、「接続詞」を使って書いてから、「接続詞」を飛ばして読んでみることです。

その場合、文意が変わらなければ、不必要な語になります。

年長さんは、新しいことを学ぶと、すぐ使ってみたくなるんです。

改行すると、すぐ接続詞を持ってこようとします。

だから、授業では、

「ルイくん、この『しかし』はなくても、読み手に意味は届くと思わないかい」

「シズちゃん、この段落の冒頭にある『そして』は必要かな?」

「マキちゃん、この『しかし』はどうして必要なの?」と、

年長さんには、どうしても入れなければならない語なのかどうかを考えてもらっています。

接続詞がなく、すっきりして読みやすい文章を書けるように訓練しています。

他人の文章を読むときには、接続詞の知識は必要ですが、

書くときには、できるだけ使わないようにと言っています。

年長さん、がんばれ!