みなさん、こんにちは。

小学校受験でおなじみの「受験対話」総合研究所です。

引き続き、「年長さんクラス」での文章指導の授業風景を紹介します。

これは、ご家庭での「家庭教育」として、またご両親が書くことになる

「志望理由書」や「面接対策」の準備にもなります。

年長さんの「ことばの数」を増やすには!

同じ動作を表すにしても、日本語はバラエティに富んでいます。

動詞の「言う」を例に取り上げてみます。

年長さんの文章を読んでいると、「お母さんが●●と言った」「お父さんが××と言った」と

「言う」「言う」が続けて出てくることが多いのです。

どうしても、単調な文章になります。

そこで、生徒と話しあって、他の表現を考えることがよくあります。

すぐに思いつくのが、「話す」「語る」「告げる」などの動詞です。

まだありますね。

「漏らす」「ささやく」「つぶやく」「声を潜める」「叫ぶ」といった言葉を

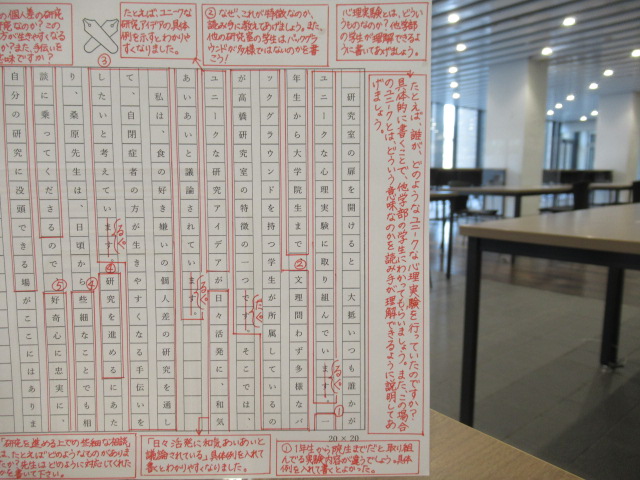

具体的な場面を設定して、使ってもらってから、原稿用紙に書きます。

「ことば」の数が増えると、楽しく表現できるようになります!

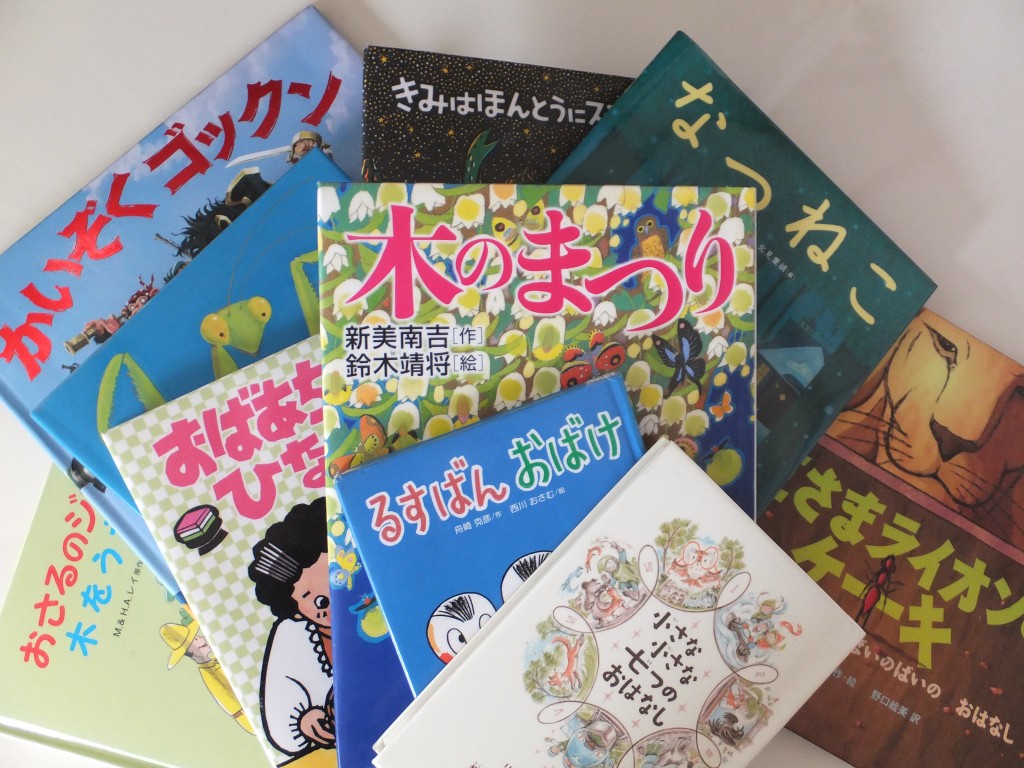

「読む」という動詞も同じです。

「ページをめくる」「ひもとく(ひもどく、とも言います)」「目で活字を追う」「本を開く」

と言い換えもできます。

年長さん用に台本を作り、声をあげて読んでもらえば「朗読」になりますし、

声を出さないで読み進めるときは「黙読」になります。

一冊の本をじっくり読むのは、「精読」で、手当たり次第に読むのは「乱読」です。

このように、年長さんの授業では、気をつけて「ことば」を拾い出し、

すぐに使ってみてから、原稿用紙に写し取ってもらいます。

「ふさわしい言葉」を選ぶセンスを磨くのです。

「ことば」の数が増えると、文章を書くのが楽しくなってくるのです。

年長さん、がんばれ!